La convivencia pacífica y la cultura de la paz en méxico

LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA CULTURA DE LA PAZ EN MÉXICO

¿MÉXICO ES UN PAÍS PACÍFICO?

Con frecuencia escuchamos -en los medios, en las conversaciones entre nuestras personas cercanas, en las declaraciones de las personas políticas- que México es un país violento. Todos los días vemos en los medios de comunicación noticias sobre homicidios, corrupción, secuestros, robos a mano armada o actos de crimen organizado. Seguramente también ustedes o sus familiares, amigos o vecinos se han enfrentado a algunas de estas expresiones de violencia.

Pero también puede ser frecuente que nuestra vida, y la vida de nuestras comunidades, transcurra en paz y tranquilidad. ¿Cómo es entonces la situación de nuestro país? ¿Cómo entender los fenómenos de violencia y de paz desde la experiencia propia y en un contexto más amplio? Como suele suceder, ambas situaciones son reales y pueden convivir en un mismo país, en un mismo estado, ciudad o, incluso, colonia. En nuestra sociedad hay personas, grupos y comunidades que están expuestas a altos índices de violencia y también hay otros quienes viven su cotidianeidad en paz y tranquilidad. Por ejemplo, quienes viven en Baja California o en Zacatecas, experimentan en estos tiempos un ambiente crispado, altamente peligroso, lleno de actos cotidianos de violencia, en contraste con quienes viven en Yucatán o en Tlaxcala. ¿De qué depende el nivel de violencia que experimentan las personas?

CASO PARA PENSAR…

Los niveles de violencia en México

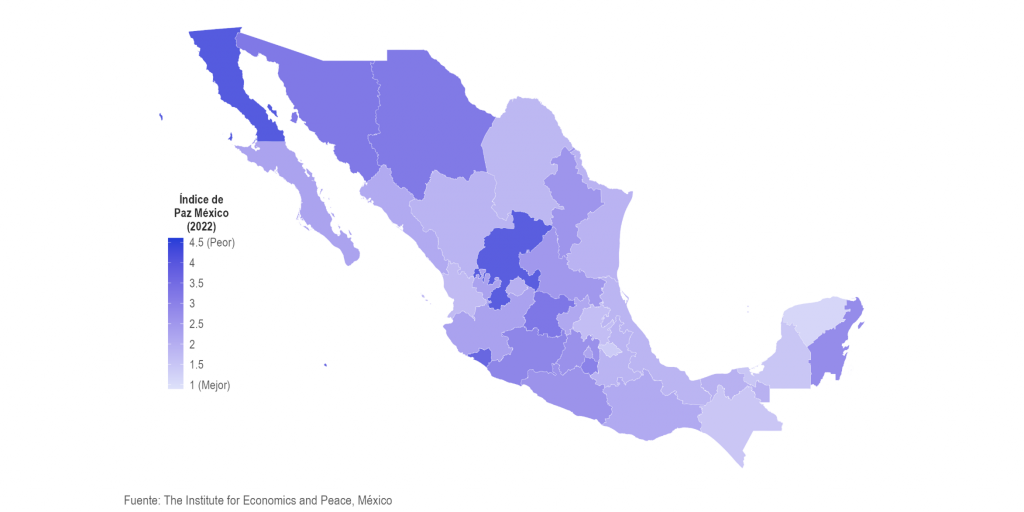

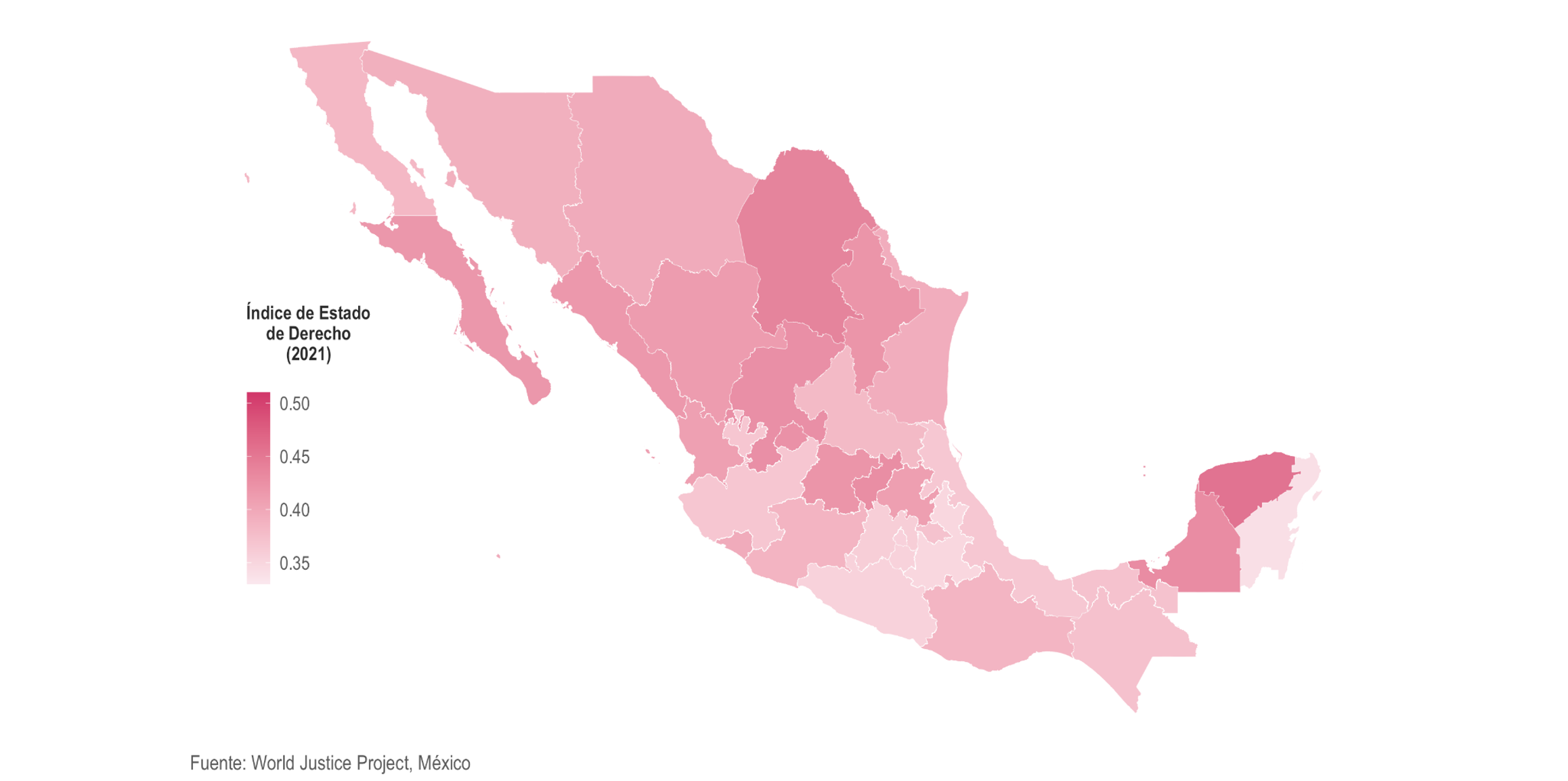

En este mapa puedes observar cómo son los niveles de violencia en las entidades federativas de México. En el tono más oscuro se marcan los estados menos pacíficos -aquellos en los que la presencia de homicidios, delitos cometidos con el uso de la violencia y armas de fuego, así como los delitos cometidos por el crimen organizado son más frecuentes-. En cambio, con el tono más claro se destacan las entidades más pacíficas.

Como puedes identificar, hay diferencias importantes entre las entidades federativas en cuanto a los niveles de violencia que se presentan. Reflexiona: ¿Cómo es la situación en tu entidad? ¿A qué obedece? ¿Por qué crees que se dan estas diferencias?

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Índice de Paz México 2022.

Uno de los factores centrales para explicar los niveles de violencia presentes en algunas entidades federativas es la presencia del crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, los niveles drásticos de violencia que vive la entidad tienen que ver con su ubicación central en las rutas del narcotráfico, que ha desatado las disputas por el control de dichas rutas. En el caso de Baja California, los altos niveles de violencia resultan también de las disputas por el control del territorio y de la venta de drogas en este, ocurrido en esta entidad a partir de los cambios y reajustes en la estructura de las organizaciones del crimen organizado.

Otro de los factores asociados con este fenómeno es la corrupción y la impunidad, pues su existencia impide que el Estado cumpla con sus funciones de proteger la vida, las propiedades y los derechos de la ciudadanía. Recuerda que todo Estado debe tener capacidad para garantizar el monopolio exclusivo y legítimo de la fuerza en un territorio. La ausencia de esas capacidades dificulta o impide la convivencia entre las personas que habitan esos lugares y las expone a diversas violencias y limitaciones al ejercicio de sus derechos.

En cambio, la ausencia de la violencia y la persistencia de la paz están asociados con un buen desempeño del gobierno, capaz de cumplir con sus promesas y sus tareas básicas de manera eficiente y eficaz. Las instituciones estatales eficaces, con capacidad de actuar, con recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, resultan fundamentales para asegurar la libertad, el ejercicio de los derechos y la seguridad de todas las personas.

EN RESUMEN

- México es un país que enfrenta importantes retos relativos al establecimiento y mantenimiento de la paz.

- Las regiones y entidades federativas de México están afectadas por distintos niveles de violencia, fundamentalmente aquella asociada con la actuación del crimen organizado y la debilidad de las estructuras estatales a cargo del mantenimiento del orden y la impartición de justicia.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA MANTENER LA PAZ EN MÉXICO?

La construcción de la paz -entendida no sólo como ausencia de violencia, sino como una situación que permite a las personas ejercer plenamente sus derechos y libertades-, no es una tarea sencilla para los gobiernos ni para las sociedades. Por supuesto, la paz que se busca construir implica la erradicación de la violencia, pero no acaba ahí. En este sentido, los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana para generar condiciones necesarias para que podamos vivir en paz son enormes.

El primer desafío es, sin duda, la erradicación de la violencia. Esta violencia que se ha convertido en algo cotidiano, que todas y todos vivimos y/o observamos cotidianamente. Claudio Lomnitz dice, incluso, que en México se ha roto el tejido social: “la violencia hoy cotidiana en México profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad; la violación, el de la integridad de la persona; el asesinato violenta el derecho de existir, y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso. De hecho, la desaparición de una persona niega incluso el duelo de quienes compartieron el mundo con ella. Todas estas formas de violencia son moneda común en el México actual, y no tenemos siquiera una narrativa o épica en que se puedan reconocer, lamentar e ir sanando estos ultrajes” (Lomnitz, 2021).

La metáfora del tejido roto evidencia, no solo refleja, la interdependencia de todas y todos los que vivimos en una comunidad, sino también la fragilidad o la debilidad de estas relaciones que, expuestas a la violencia, se rompen fácilmente. Cuando el tejido social se rompe, significa que no podemos confiar en las personas que conforman nuestra comunidad, que las relaciones que deberían unirnos y permitir una vida armoniosa, han desaparecido. Esto implica que se ha roto el pacto social que habíamos adoptado, acordando respetar los derechos, las libertades y la seguridad.

SABÍAS QUE…

¿El tejido social?

Es común ilustrar las relaciones sociales -de interdependencia, necesidad, confianza, apoyo y solidaridad- con el ejemplo de un tejido. Una tela existe gracias a los hilos que la forman y que le pueden dar fuerza; de la misma manera las relaciones entre las personas e instituciones forman la sociedad. Se trata, entonces, de los vínculos sociales e institucionales que forman nuestra sociedad y permiten una convivencia pacífica y cohesión.

Para entender mejor el concepto del tejido social y cómo la violencia cotidiana y omnipresente lo debilita hasta rasgarlo, puedes consultar las siguientes fuentes:

Claudio Lomnitz, Interpretación del ‘tejido social rasgado’, Lección inaugural de Claudio Lomnitz, Colegio Nacional, 5 de marzo de 2021.

El reparar o sanar el tejido social roto requiere de procesos complejos, que involucran tanto a las personas como a las comunidades y a las instituciones. Se necesita restablecer los valores comunes para todas y todos, la confianza ciudadana, las relaciones entre las personas, grupos e instituciones, lograr la efectividad gubernamental y, por supuesto, eliminar la violencia de nuestra vida cotidiana. Todo ello es necesario para lograr la cohesión social, como lo hemos visto en el Módulo 3 y, con ella, la paz.

Los factores que dificultan el mantenimiento de la paz en nuestro país son diversos y tienen que ver con distintos fenómenos y retos que enfrenta el Estado y la sociedad mexicanas. En primer lugar, sabemos que uno de los desafíos más importantes tiene que ver con la presencia del crimen organizado en amplias partes de nuestro territorio.

La presencia del crimen organizado no solamente se ha intensificado y extendido en algunas regiones de nuestro país (especialmente en aquellas entidades que están en las rutas de tráfico de drogas), sino que también las organizaciones criminales se han fragmentado, llevando al surgimiento de nuevas organizaciones, más pequeñas, pero que no responden ante las jerarquías previamente establecidas. Además, se observa una diversificación de la actividad criminal que hace tiempo ha dejado de centrarse en la producción y tráfico de los estupefacientes, sino que abarca la trata de personas, extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso o narcomenudeo. Todo esto, a la par con la intensificación de la capacidad de juego de los grupos criminales, implica nuevos e importantes retos para las autoridades.

SABÍAS QUE…

Plan de la paz y seguridad

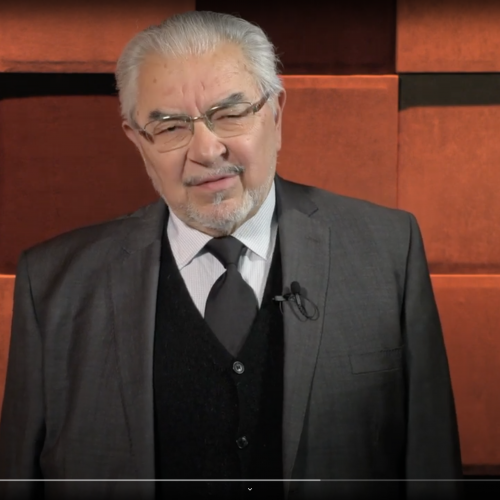

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, propuesto en 2018 por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, delimita la estrategia de su gobierno para hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad en México. Escucha la opinión de un experto, el Dr. Sergio García Ramírez sobre las propuestas, alcances y la viabilidad del Plan.

Dr. Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 3’49.

PLAN DE LA PAZ Y SEGURIDAD

En segundo lugar, está el desafío de la efectividad del Estado y la corrupción e impunidad como fenómenos que obstaculizan las capacidades institucionales de garantizar los derechos de las personas y enfrentar a quienes rompan las reglas de convivencia, en particular cuando recurren a la violencia. Esto requiere del fortalecimiento de las instituciones, a través del diseño legal, la destinación de recursos suficientes, la capacitación del funcionariado y la constante supervisión por parte de la sociedad civil. Zygmun Bauman dijo que “las personas tienden a vivir en paz y a abstenerse de emplear la violencia cuando pueden dirigir sus quejas y sus rencillas a un poder en cuya incorruptibilidad e imparcialidad pueden confiar” (Bauman, 2010: 156), ilustrando precisamente la necesidad de una institucionalidad fuerte para una convivencia pacífica.

En tercer lugar, observamos el gran reto de las desigualdades y de la pobreza. Si bien vivir en la sociedad no significa tener siempre lo mismo y lograr una igualdad absoluta, cierto grado de igualdad es indispensable para el ejercicio efectivo de derechos, el funcionamiento de la democracia y a la cohesión social (hablamos de todo ello en los primeros tres módulos del Faro). México sigue siendo un país profundamente desigual y con altos niveles de pobreza, lo que dificulta la construcción de la paz, en especial aquella entendida como las condiciones de bienestar, justicia y solidaridad.

EN RESUMEN

- El tejido social se compone de los vínculos sociales e institucionales que forman nuestra sociedad y permiten una convivencia pacífica y cohesión.

- La reparación del tejido social es una tarea compleja que requiere la colaboración y compromiso con los valores democráticos por parte de las personas, las comunidades y las instituciones.

- México enfrenta retos importantes en la construcción de la paz y en la reconstrucción del tejido social.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA PAZ EN MÉXICO Y EN EL MUNDO?

En este módulo hemos reflexionado acerca del significado de la paz y de los retos de su construcción en el mundo actual. Hemos visto muchos ejemplos positivos y, quizá, aún más de aquellos negativos, que nos hacen cuestionar sobre la posibilidad de una vida equilibrada, pacífica y satisfactoria para todas las personas. Pareciera que, a veces, el pesimismo nos gana, que llegamos a observar más fenómenos y situaciones preocupantes y muchas menos señales para mantener el optimismo.

Pero… todo depende. Si miramos la situación desde las expectativas que tenemos, de vivir por fin en una sociedad de bienestar, respeto a los derechos y de paz, la distancia entre lo que vemos y nuestra expectativa es tan grande que sentimos que resolver todos los problemas que enfrenta la humanidad no será posible nunca. Sin embargo, si lo miramos desde una perspectiva histórica, es decir, si comparamos la situación actual con la vida que han llevado las miles de generaciones que nos han precedido, vamos a encontrar muchas razones para el optimismo.

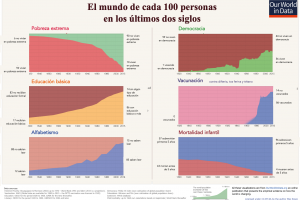

La evolución de la civilización humana es un proceso inacabado y lleno de retos, pero también es un proceso que ha logrado avances enormes para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo para todas y todos. Si comparamos nuestra situación con lo que ocurría hace tan solo 200 años, podemos ver que en la actualidad hay menos personas que viven en pobreza extrema, menos bebés mueren al nacer, hemos logrado reducir los índices de analfabetismo, elevar el acceso a la educación y a la vacunación, y más personas que nunca antes habían vivido en democracias. Estas tendencias deben hacernos pensar con más optimismo sobre nuestro futuro colectivo y sobre las posibilidades de lograr la paz en el mundo y en nuestro país.

La construcción de la Cultura de la Paz es una tarea compartida: nos toca a todas las personas en lo individual, a las comunidades, a toda la sociedad, a las instituciones estatales. Cada una y cada uno tenemos una parte de la responsabilidad en la creación y mantenimiento de las relaciones sociales con otras personas, que siempre deben ser de respeto, empatía y solidaridad. El tejido social del que hablamos en el apartado anterior, requiere de todo eso y de la confianza que debemos tener entre todas y todos, que se construye a través del respeto a las reglas y normas de convivencia común.

SABÍAS QUE…

Un mundo mejor

La revisión de la historia de la humanidad, sostenida en los datos, nos invita a sostener una evaluación más optimista sobre nuestro presente y futuro.

Steven Pinker, Is the world getting better or worse? A look at the numbers, TEDTalks, 2018, 18’23.

Imagen adaptada de: OurWorldinData.org

UN MUNDO MEJOR

Así que, si queremos contribuir a la construcción de la Cultura de la Paz, debemos ser simplemente buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Aplica aquí, claro está, todo lo que hemos platicado a lo largo de todos los contenidos del Faro: en el primer módulo sobre la democracia, en el segundo sobre la ciudadanía, el tercero sobre la cohesión social, el cuarto sobre los derechos humanos y el quinto sobre el Estado de derecho. Ahora puedes ver cómo todo está relacionado y cómo se necesita de las instituciones efectivas, respetuosas de las leyes y de los derechos humanos, de una sociedad cohesionada y solidaria, y de las personas -ciudadanas y ciudadanos- comprometidos con los valores democráticos, respetuosos de los derechos y libertades de las y los demás y de las leyes, empáticos y solidarios.

¿Cómo se logra una sociedad así? ¿Cómo se construyen las instituciones con estas capacidades y compromisos? Sobre la parte institucional hemos hablado extensamente a lo largo de cada uno de los Módulos desarrollados en Faro Democrático y también hemos revisado las ideas y buenas prácticas relativas al fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, a las garantías del ejercicio efectivo de los derechos y a la profundización de la cohesión social. ¿Recuerdas cuál fue el elemento que aparecía de manera reiterada en todos estos temas?

SABÍAS QUE…

Cultura de la Paz en Niñas, Niños y Adolescentes

Dr. Óscar Ortiz Salcedo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 9:16’ y 12:16’.

Cultura de la Paz en Niñas, Niños y Adolescentes

Dr. Óscar Ortiz Salcedo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 9:16’ y 12:16’.

CULTURA DE LA PAZ EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

¡La educación! Así es, la clave para la construcción de una sociedad mejor y un mundo mejor está, en gran medida, en la educación y formación. Pensamos aquí, en parte, en la educación formal que recibes en la escuela y que te permite aprender a leer y escribir, te da bases de matemáticas y ciencias naturales que te permiten entender un poco sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos y las leyes de la naturaleza, y de las humanidades y ciencias sociales, que te permiten entender algo de cómo funciona el mundo social en el que estamos sumergidas y sumergidos.

SABÍAS QUE…

La paz es un trabajo de cada día

Jody Williams es una profesora estadounidense, activista de derechos humanos, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo en favor de la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y bombas de racimo, así como la retirada de todas las minas de todos los territorios a nivel mundial.

En su charla habla sobre el significado de la paz y sobre las acciones que ella, otras mujeres activistas, y todas y todos nosotros debemos emprender cada día para lograr la paz en el mundo. Sin nuestra participación activa, diaria, de manera cotidiana, resultará muy difícil construir la paz y la convivencia pacífica.

LA PAZ ES UN TRABAJO DE CADA DÍA

Jody Williams, A realistic vision for world peace, TED Women 2010, 10:36’.

Pensamos aquí también en algunos aspectos muy particulares de la educación formal, como los cursos de civismo o de formación cívica y ética que, posiblemente, te han llevado a conocer nuestro Faro. En estas clases puedes aprender a más profundidad sobre las instituciones, sistemas de gobierno, la función del derecho en la sociedad, y sobre tus derechos y libertades. Pero pensamos aquí también sobre los aspectos informales del proceso formativo, constituidas por tus experiencias de vida y de interacción con otras personas y con las instituciones.

Cuando participas en las actividades de discusión y debate que te plantea Faro, cuando te involucras en las actividades de las asociaciones civiles o estudiantiles, cuando te informas, cuando exiges el cumplimiento de tus derechos – estás construyendo democracia y estás generando mayores condiciones para poder vivir en paz.

BUENAS PRÁCTICAS…

¿Cuáles son las buenas prácticas para la paz?

Las buenas prácticas son el conjunto de acciones o iniciativas con repercusiones tangibles y mensurables en cuanto a la consecución de ciertos objetivos, como puede ser la construcción de la Cultura de la Paz.

Las buenas prácticas para la Cultura de la Paz se centran en las actividades educativas y de sensibilización, en los espacios formales (como la escuela), no formales (comunidades, organizaciones civiles) o informales (espacios públicos). Estas actividades se centran en la promoción de una cultura de paz y los valores que la sustentan: derechos humanos, no-violencia, resolución de conflictos, convivencia escolar, igualdad, desmilitarización y desarme, ecopedagogía, educación para el desarrollo sustentable, educación para la democracia y la ciudadanía global.

La Fundación Mi Sangre de Colombia realiza este tipo de actividades y en el siguiente video puedes conocer sus experiencias y buenas prácticas para la construcción de la Cultura de la Paz.

Fundación Mi Sangre. Buenas Prácticas de Paz. 12 de noviembre de 2019, 7:26’.

¿CUÁLES SON LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PAZ?

EN RESUMEN

- La construcción de la Cultura de la Paz es una tarea compartida: nos toca a todas las personas en lo individual, a las comunidades, a toda la sociedad, a las instituciones estatales.

- La actividad central para la construcción de la Cultura de la Paz es la educación y formación cívica.

- Cuando participas en el Faro, en las organizaciones sociales o estudiantiles, cuando te informas, participas y exiges tus derechos – ¡estás construyendo la democracia y la paz!

TERMINAMOS COMO EMPEZAMOS… PENSANDO EN LA CULTURA DE LA PAZ

Cultura de la paz

CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ

CULTURA DE LA PAZ

¿Qué es la Cultura de la Paz? Es la existencia -en una sociedad y en nuestra sociedad global- de un conjunto de valores, principios, comportamientos y actitudes de respeto a los seres humanos, a su dignidad y derechos, a los principios de igualdad, libertad y justicia, solidaridad y tolerancia. Se trata de un conjunto de valores que permite a las personas convivir con respeto y tranquilidad, a pesar de las diferencias de todo tipo, e implica también el rechazo al uso de la violencia y de la fuerza en las relaciones entre las personas, entre las sociedades y entre los Estados. Imagínate un mundo sin guerras, ni conflictos sangrientos, ni masacres ni violaciones a los derechos humanos. Sería, sin duda, un mundo de ensueño. Ese mundo sería posible si educamos para la paz. Que haya cultura para la paz implica respetar a todas las personas y escucharlas sin discriminación ni prejuicios. Compartir el tiempo y los recursos materiales y espirituales con las personas que necesitan apoyo y aliento para avanzar. Supone incluso contar con una narrativa, un relato y un imaginario de comunidad compartida, que se enseñan, se ritualizan y se comparten desde las aulas como parte de una sociedad (Dubet, 2017: 102).

“La cultura de paz es un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos violentos, y una alternativa a la cultura de la guerra y la violencia basada en la educación para la paz, la promoción del desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la participación democrática, la tolerancia, la libre circulación de información y el desarme”, así la define la Resolución Cultura de Paz, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998. En otras palabras, es un enfoque que requiere de acciones que contribuyan, por un lado, a la eliminación de los conflictos violentos y, por otro lado, que prepare a las personas y a las sociedades a vivir en el marco del respeto mutuo, generando condiciones para el bienestar y convivencia de todas las personas.

SABÍAS QUE…

21 de septiembre

El 21 de septiembre fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Paz. Originalmente, desde 1981, este día se celebraba cada tercer martes de septiembre, el día de inicio de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, en 2001, el día de inicio de sesiones de la Asamblea General fue el día del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, situadas a pocas calles de la sede de la ONU. Este año la Asamblea General decidió cambiar la fecha de esta conmemoración, estableciendo un día fijo para ello: el 21 de septiembre.

En la página de la ONU puedes encontrar la información sobre las actividades que se realizan y otras formas de contribuir a la cultura de la paz en el mundo

La Cultura de la Paz -y de no violencia- es un sistema de valores opuesto a la cultura de la guerra y, todavía, lamentablemente, ampliamente extendida entre las personas, comunidades, sociedades y países. Estas dos culturas se componen de una serie de elementos, todos ellos en contraposición, y que marcan la diferencia entre una sociedad abierta y cerrada, una democrática y la otra autoritaria. La creación de la Cultura de la Paz requiere que, paulatinamente, podamos sustituir los elementos de la cultura de la guerra por aquellos que corresponden a la Cultura de la Paz. Mientras más elementos logremos sustituir, mientras más profundamente podamos arraigarnos en nuestra sociedad, la paz será más estable y duradera.

Tabla II. Los contrastes entre dos culturas

CULTURA DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA

CULTURA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Creencia en el poder que se basa en la fuerza

Educación para una cultura de paz

Tener un enemigo

Comprensión, tolerancia y solidaridad

Gobierno autoritario

Participación democrática

Secreto y propaganda

Libre circulación de la información

Armamento

Desarme

Explotación de las personas

Derechos humanos

Explotación de la naturaleza

Desarrollo sostenible

Dominación masculina

Igualdad entre mujeres y hombres

CULTURA DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA

Creencia en el poder que se basa en la fuerza

Tener un enemigo

Gobierno autoritario

Secreto y propaganda

Armamento

Dominación masculina

CULTURA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Educación para una cultura de paz

Comprensión, tolerancia y solidaridad

Participación democrática

Libre circulación de la información

Desarme

Derechos humanos

Desarrollo sostenible

Igualdad entre mujeres y hombres

Fuente: David Adams, definición de Cultura de la Paz, disponible en: https://bit.ly/3drLW1F

La paz implica que todas y todos podamos sentirnos cómodos con quienes y cómo somos dentro de las sociedades, desarrollando nuestra propia identidad pero teniendo en cuenta que hay algo común que nos une. ¿Cómo podemos ser iguales y diferentes a la vez? Muchas veces, los conflictos surgen porque las demandas de reconocimiento identitario de determinados grupos cuestionan la imagen de nación, la narrativa de lo que es esa sociedad e incluso la identidad mayoritaria de la comunidad. Por ejemplo, en aquellas sociedades con grupos sociales identitarios muy enraizados, que son diferentes a la mayoría de la población o que siendo mayoría han sido tratados como minorías -invisibilizados y discriminados-, la posibilidad de enfrentamientos es mucho mayor. Esto significa que además de garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad real, que todos y todas podamos alcanzar el éxito en los proyectos que nos propongamos, debemos procurar reconocernos y entendernos, más allá de las diferencias.

De ahí que sea sumamente relevante evitar la discriminación. Piensa en las mujeres, en las minorías étnicas, culturales o religiosas que siempre han sido desde siempre víctimas de discriminación. Esa demanda de reconocimiento es aún más peligrosa si existe un fuerte clima de incertidumbre: económica, política, internacional, entre otras, que potencia ese malestar. Las injusticias, que han cruzado nuestra convivencia al punto de que para muchos ha sido el orden normal de las cosas, ya no puede mantenerse. Las personas hoy son discriminadas por su identidad: fe, origen, color de piel, sexo, sexualidad. Y, esos grupos, después de tanta invisibilización y discriminización, hoy exigen y demandan reconocimiento, la manifestación pública de la dignidad. Como señala Dubet (2017: 71), “la demanda de igualdad lleva a los individuos a volverse invisibles, con la demanda de reconocimiento buscan volverse visibles”. De ahí que resulte tan importante el reconocimiento de nuestras diferencias para la convivencia y recordar -una y otra vez- aquello “que tenemos en común” (Dubet, 2017: 71) para garantizar nuestra supervivencia como comunidad.

EN RESUMEN

- La cultura de paz es un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos violentos, y una alternativa a la cultura de la guerra y la violencia basada en la educación para la paz, la promoción del desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la participación democrática, la tolerancia, la libre circulación de información y el desarme.

- Si bien la igualdad es una demanda clave de las sociedades democráticas, resulta importantísimo que además de iguales nos reconozcamos y visibilicemos todas y todos para que vivamos en paz.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA CUANDO QUEREMOS PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ?

La paz es mucho más que simplemente la ausencia de la guerra o de la violencia. Sostener la paz significa establecer una cultura activa de vivir en paz en (y con) el mundo, de lograr la armonía, bienestar y prosperidad de las personas. Como dijo Inger Skjelsbæk: “Si la paz es sólo la ausencia de guerra, entonces hay paz en muchos lugares. Pero si la paz es también bienestar y resistencia a los conflictos, entonces es más difícil” (En Horst, 2022).

SABÍAS QUE…

¿Qué es la Cultura de la Paz?

¿Cómo podemos definir la Cultura de la Paz? En este video el Dr. Luis Daniel Vázquez explora las definiciones y explica por qué es importante la Cultura de la Paz para nuestras sociedades.

Luis Daniel Vázquez. 2022. Cultura de la Paz. Cápsula de Video. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

¿QUÉ ES LA CULTURA DE LA PAZ?

Entonces, para lograr la Cultura de la Paz, es necesario adoptar estrategias y acciones proactivas, que no solamente busquen prevenir los conflictos, sino que permitan cambiar las condiciones de vida de las personas y las relaciones en las sociedades y entre las sociedades, para que podamos llevar una vida más plena. Esa vida plena requiere de un mayor bienestar para todas y todos, de la existencia de una sociedad justa, abierta, solidaria, y también de la consciencia de que todas las personas estamos compartiendo un mismo espacio -nuestro planeta Tierra- y que los recursos de los que disponemos son finitos, por lo que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de cuidarnos a nosotrxs mismxs.

SABÍAS QUE…

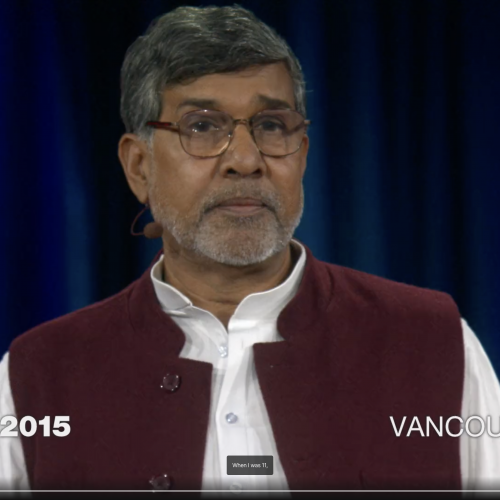

¿Quieres paz? ¡Enojate!

El Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi ofrece un sorprendente consejo a todo aquel que quiera cambiar el mundo a mejor: Enfádate con la injusticia. En esta poderosa charla, muestra cómo una vida de pacificación surgió de una vida de indignación.

Kailash Satyarthi, TEDTalk, Marzo de 2015, 18:21’.

¿QUIERES PAZ? ¡ENOJATE!

¿Cuál es el elemento clave en la construcción de la paz? La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Es por ello que las acciones a favor de la paz tienen que centrarse en la transformación de las culturas de las sociedades contemporáneas, en la promoción de los valores y principios que debemos adoptar y respetar todas las personas si queremos vivir en un mundo de paz.

La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican ocho ámbitos de acción indispensables para transformar nuestras sociedades y su cultura:

1. Promover una cultura de paz por medio de la educación. Implica revisar los planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos propios de una cultura de paz, incluyendo la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la búsqueda de consenso y la no violencia. Como señala la ENCIVICA, se trata de promover la construcción de prácticas de socialización democráticas entre los distintos actores que participan en el proceso de formación educativa (estudiantes, profesorado, directivos, padres de familia) y, entre éstos y su comunidad, para fomentar mediante el diálogo, relaciones sociales basadas en valores cívicos y éticos (respeto, tolerancia, reconocimiento, cooperación, solidaridad, honestidad) a favor de una Cultura de la Paz, el disfrute de la diversidad, la participación y la convivencia (Instituto Nacional Electoral, 2017).

2. Promover el desarrollo económico y social sostenible, a través de las acciones y políticas que permitan reducir las desigualdades económicas y sociales, erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a los problemas sociales y la sostenibilidad medioambiental.

3. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios: cuando la guerra y la violencia dominan, no hay posibilidad de garantizar los derechos humanos; al mismo tiempo, sin derechos humanos, en todas sus dimensiones, no puede haber cultura de paz.

4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, logrando la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

5. Promover la participación democrática. Las bases indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad son los principios democráticos, las prácticas y la participación en todos los sectores de la sociedad, así como un gobierno y una administración democráticos, transparentes y responsables.

6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Para erradicar la guerra y los conflictos violentos necesitamos trascender y superar las imágenes del enemigo con comprensión, tolerancia y solidaridad entre las personas, sociedades y culturas. Debemos aprender de nuestras diferencias, mediante el diálogo y el intercambio de información, para conocernos y respetarnos en nuestras diferencias.

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. La libertad y el intercambio de información y comunicación son indispensables para una cultura de paz. Es necesario tomar medidas para erradicar la intolerancia y la violencia en los medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

8. Promover la paz y la seguridad internacionales. Los logros en materia de seguridad humana y desarme de las últimas décadas, incluidos los tratados sobre armas nucleares y el tratado de prohibición de las minas terrestres, deberían estar acompañados de mayores esfuerzos en la negociación de acuerdos pacíficos, la eliminación de la producción y el tráfico de armas, las soluciones humanitarias en situaciones de conflicto y las iniciativas posteriores a los conflictos que permitan la convivencia pacífica y el desarrollo para el bienestar de las personas.

EN RESUMEN

- La promoción de la Cultura de la Paz implica las acciones para transformar las relaciones entre las personas, entre las comunidades, sociedades y Estados, buscando que estas se sustenten en los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, justicia y libertad.

- La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican ocho ámbitos de acción indispensables para transformar nuestras sociedades y su cultura.

¿ES POSIBLE QUE TODAS LAS PERSONAS VIVAN EN PAZ?

Un mundo de paz, en el que no hay guerras ni conflictos violentos, en el que las personas viven en paz y armonía. ¿Es algo así siquiera posible? Las respuestas a esta pregunta pueden ser complejas y diversas. Algunas de ellas pueden ser optimistas: “la paz es posible si todos creemos que es posible”, dijo Yoko Ono; la paz será posible “cuando las amenazas a la existencia de la humanidad generadas por el calentamiento global, la contaminación, entre otros, se conviertan en una amenaza inminente para todos”, sostiene Zbigniew Brzezinski (Time, 2015).

Algunas otras posturas, como la de Cass Sunstein, son más equilibradas y señalan que el futuro puede traernos la paz, especialmente si los valores democráticos lleguen a extenderse y arraigarse alrededor del mundo (¿recuerdas lo que dijimos en el apartado III.1? Cuando las sociedades adapten tan solo uno de los valores de la Cultura de la Paz, como la democracia, el resto también irá cambiando). Como lo explica Sunstein, las democracias no suelen entrar en guerra entre sí: sus líderes tienen fuertes incentivos para mantener la paz, y la información fluye libremente, rompiendo las cámaras de eco y permitiendo a la gente encontrar caminos libres de conflicto. A medida que el autogobierno y la libertad de expresión se extienden, la paz mundial se hace más factible” (Time, 2015).

SABÍAS QUE…

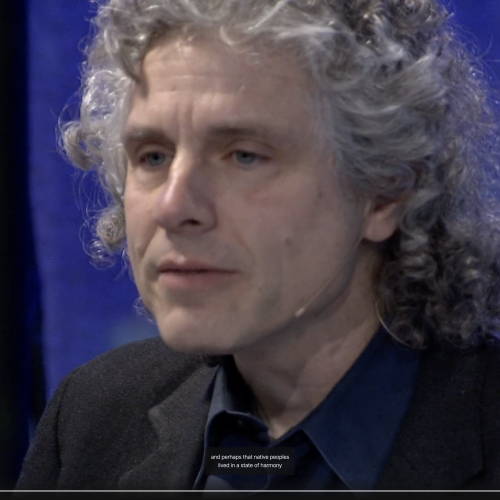

¿El mundo es un lugar pacífico?

A pesar de los numerosos conflictos armados que se desarrollan alrededor del mundo, una mirada profunda a la historia de la humanidad evidencia que, en realidad… la violencia ha disminuido a lo largo de los siglos. Steven Pinker te invita a revisar esa historia y a mirar la evidencia desde una perspectiva novedosa.

Steven Pinker, The surprising decline in violence, TEDTalks, 2007, 19:02’.

¿EL MUNDO ES UN LUGAR PACÍFICO?

De acuerdo con Steven Pinker (2018), y a pesar de la violencia y crueldad que observamos en nuestro mundo día a día, vivimos en un mundo cada vez más pacífico -al menos si lo comparamos con la Prehistoria o la Edad Media. Pinker reconoce que hay algunas partes del cerebro y algunos valores y comportamientos que nos transmite nuestra sociedad que nos impulsan a ejercer la violencia, como la sed de venganza, los sentimientos de tribalismo o la búsqueda de dominio sobre los otros. Sin embargo, señala que en el mismo cerebro hay también impulsos que nos inhiben de la violencia, como la empatía y la razón que nos permiten ver la violencia como un problema que hay que resolver en lugar de una competición que hay que ganar (BBC Future, 2012). Entonces, lo que tenemos que hacer, como individuos y cómo sociedad, es fortalecer y promover los valores de la paz y buscar desplazar, a través de la empatía, la solidaridad y el respeto, los impulsos violentos que podemos llegar a sentir. En esa tarea también es muy importante respetar la palabra dada y exigir el cumplimiento de las autoridades de aquello a lo que se han comprometido.

Finalmente, podemos pensar que Brzezinski tiene razón: las crisis que enfrenta la humanidad son tan profundas y tan graves que la única manera de lograr la supervivencia de nuestra especie en la Tierra será la colaboración pacífica. Como señala el reporte de la Fundación One Earth Future, las responsabilidades son individuales y colectivas: “Las presiones existentes que conducen a la paz son claras: el desarrollo económico, el desarrollo humano y los sistemas mundiales de mantenimiento de la paz han contribuido notablemente a la paz. Si se refuerzan estos sistemas, hay muchas razones para creer que el mundo puede seguir tendiendo hacia la paz. Además, la mejora de la participación de las mujeres en la vida económica y política internacional y en el establecimiento de la paz puede apoyar la paz tanto directa como indirectamente, a través de su influencia en el desarrollo humano.

SABÍAS QUE…

¿Cómo hacer que el mantenimiento de la paz sea duradero?

En las zonas de conflicto, el desafío no solo es que este acabe, sino que su proceso de paz posterior sea duradero y sostenible. Esa es la misión de “Acción para el Mantenimiento de la Paz”, una asociación mundial de las Naciones Unidas para fortalecer la paz de más de 8 áreas en las que actualmente actúa.

Conoce más sobre su labor y su apoyo a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas, ¿Cómo hacer que el mantenimiento de la paz sea duradero?, 19 de agosto de 2020, 3:05’.

¿CÓMO HACER QUE EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ SEA DURADERO?

A medida que el mundo siga tendiendo hacia la paz, un compromiso más directo de las personas con las normas y creencias que deslegitiman la violencia será un factor importante para la paz”.

CASO PARA PENSAR…

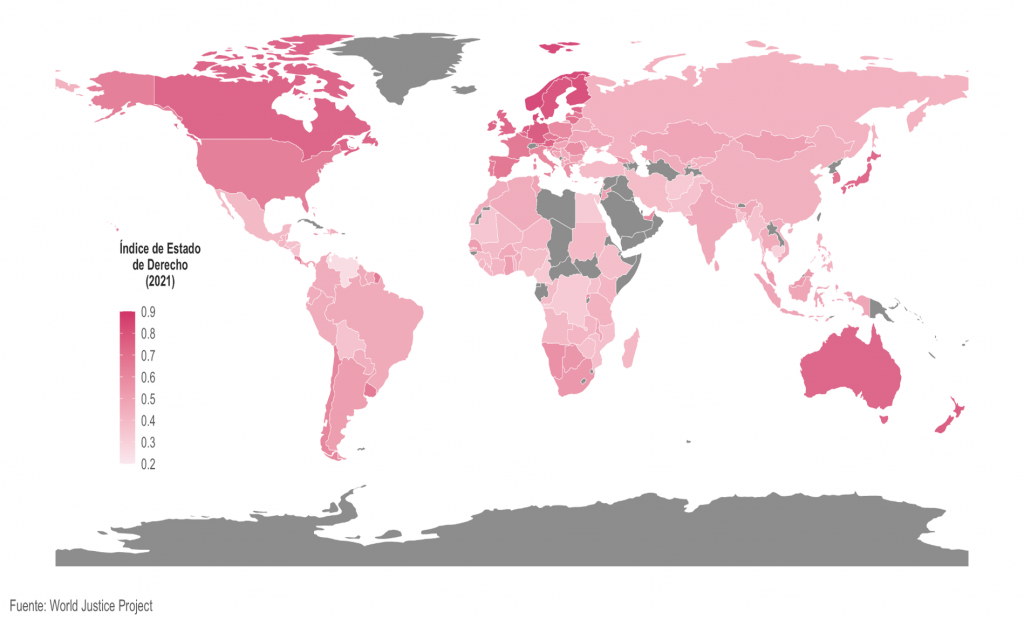

Los niveles de violencia en el mundo

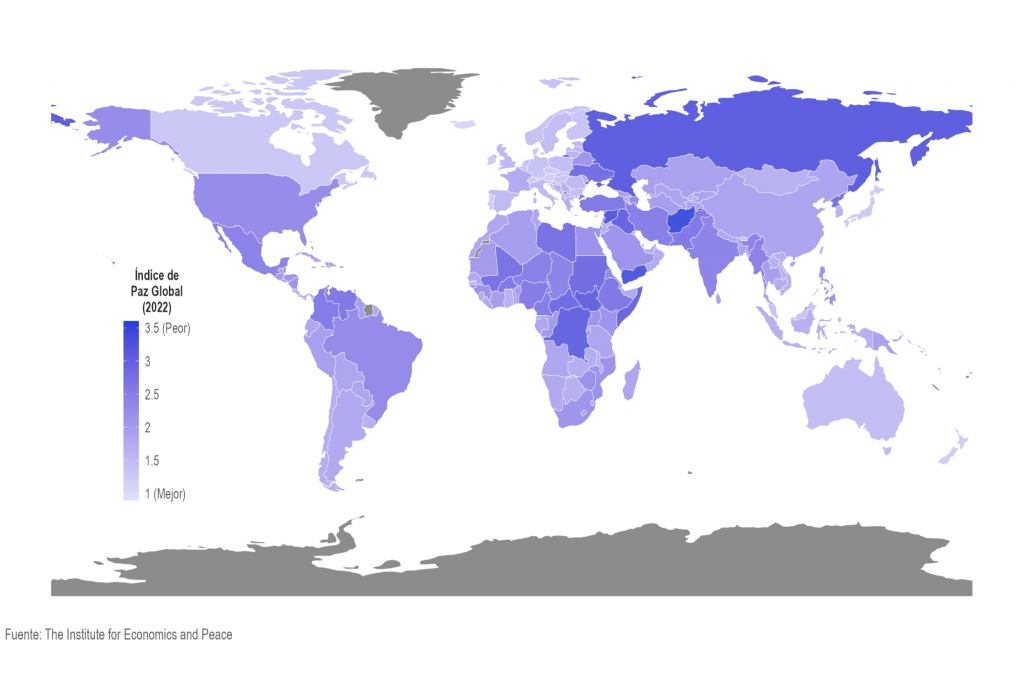

En este mapa pueden observar la calificación que los países del mundo obtienen en la medición del Índice Global de la Paz, que evalúa tres rubros: el nivel de seguridad de la sociedad, el alcance de los conflictos nacionales e internacionales y el grado de militarización.

Mientras más oscuro el tono, mayores niveles de violencia que experimentan los países y, mientras más claro, los niveles de violencia son menores.

¿Qué países son los más violentos y los más pacíficos? ¿Existen tendencias regionales en los niveles de violencia y de paz? ¿Qué las puede explicar?

Instituto para la Economía y la Paz, Índice Global de la Paz, 2022.

EN RESUMEN

- La paz en el mundo es posible, siempre y cuando las personas y las sociedades adopten los valores de respeto, tolerancia y negociación para la solución de los conflictos.

- Las múltiples crisis -climática, alimentaria, de seguridad- que enfrenta la humanidad pueden ser un potente detonador de la colaboración entre las naciones, permitiendo lograr la paz mundial.

EL PAPEL DE LA VERDAD Y EL DIÁLOGO EN LA CULTURA DE LA PAZ

La Cultura de la Paz se asienta en pilares básicos que son condición necesaria para que pueda darse. Estos pilares, que permiten evaluar la existencia de la paz positiva, se centran en las condiciones idóneas para el desarrollo del bienestar, el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, la cohesión social y de otros elementos claves para la convivencia pacífica. Sin ellos resulta muy difícil alcanzar la paz.

SABÍAS QUE…

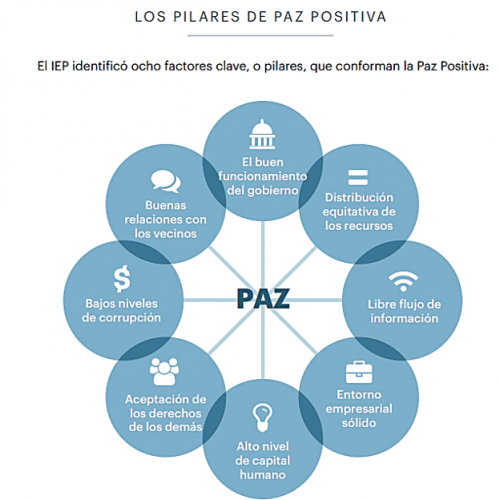

Los pilares de la paz

El Instituto para la Economía y la Paz ha identificado ocho pilares de la paz: 1) Bajos niveles de corrupción, 2) Aceptación de los derechos de los demás, 3) Libre circulación de la información, 4) Entorno empresarial sólido, 5) Alto nivel de capital humano, 6) Distribución equitativa de los recursos, 7) Buenas relaciones con los vecinos y 8) Un gobierno que funcione eficazmente.

¿Estás de acuerdo con estos elementos? ¿Consideras que son suficientes para lograr una Cultura de la Paz?

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz. 2018. Mexico on the 2018 Positive Peace Index: Security Risks.

Sin embargo, en las sociedades que han sido atravesadas por violencia de manera profunda, por ejemplo aquellos países que han enfrentado guerras civiles, como El Salvador, España, Colombia, Ruanda, Serbia o en aquellos que han vivido dictaduras desgarradoras, como Argentina o Chile, entre muchos, muchos otros, es necesario un elemento más: la justicia transicional. Los conflictos internos violentos dejan heridas profundas, dividen a las familias y a las comunidades y generan desconfianza y distanciamiento entre los individuos y de los individuos frente a los grupos y a las instituciones.

SABÍAS QUE…

Justicia transicional

¿Qué es la justicia transicional? ¿Por qué es importante hacer cuentas con el pasado? Ve el video del Dr. Carlos Pelayo, quien habla de la importancia de la verdad, de la visibilización y reparación del daño hecho en el pasado para la construcción de un futuro mejor.

Dr. Carlos M. Pelayo Moller, Justicia transicional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 30 de julio de 2018, 5:33’.

JUSTICIA TRANSICIONAL

Por ello se considera que cuando los conflictos concluyen, o como parte de los propios procesos de paz, resulta fundamental llevar a cabo una revisión de los hechos pasados, instaurando los mecanismos que permitan conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y acceder a la justicia y a la reparación del daño. Estos procesos, llamados precisamente de justicia transicional, son muy importantes para las víctimas, pues les da la oportunidad de encontrar a sus familiares o al menos saber cómo murieron y qué pasó con sus cuerpos, ver que las personas responsables por las violaciones enfrenten consecuencias y que se tomen medidas que impidan que estos hechos vuelvan a ocurrir.

SABÍAS QUE…

Justicia transicional en perspectiva comparada

El Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, profesor e investigador de la UAM-Iztapalapa, nos habla sobre la justicia transicional y algunos casos paradigmáticos en los que se ha presentado.

Borde Jurídico, Justicia transicional, 9 de abril de 2015, 5:59’.

JUSTICIA TRANSICIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA

Los procesos de justicia transicional son complejos y requieren de una gran apertura por parte de la sociedad y de las instituciones. No se trata de la búsqueda de venganza, sino del reconocimiento de la necesidad de saber la verdad sobre los procesos históricos que han afectado de maneras muy profundas las vidas de las personas y comunidades, y de que sin esa verdad no es posible empezar el proceso de reconciliación que permita la construcción de una paz verdadera.

Si bien los procesos de justicia transicional están asociados, principalmente, con los casos de guerras civiles o los cambios de régimen (el paso de las dictaduras a las democracias), se considera que también otras situaciones de altos niveles de violencia y frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos también ameritan la activación de este tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el caso de México y la guerra contra el narcotráfico es considerada una situación que amerita la activación de la justicia transicional, para atender las causas de este fenómeno y ofrecer la verdad y justicia a las víctimas.

A pesar de que se trata de un fenómeno de violencia criminal que, además, es un proceso inacabado, algunos estudios postulan la necesidad de un ajuste de cuentas con el pasado y presente violento, sosteniendo que “el tráfico de drogas, la proliferación de mercados ilegales de diversa índole, así como de actores no estatales fuertemente armados, han detonado una dinámica de violencia y victimización a gran escala, equiparable a los niveles asociados con conflictos armados no internacionales. Los elevados niveles de violencia también han generado impactos sociales importantes, así como una erosión de la confianza en las instituciones públicas. Como en otros casos de Justicia Transicional, el Estado mexicano tiene un legado no resuelto de victimización masiva y la tarea pendiente de reconocer su responsabilidad –por acción directa u omisión– en tales violaciones” (CIDE, 2018: 57).

EN RESUMEN

- La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos.

- El conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, reducir la impunidad, reparar el daño sufrido por las víctimas e impedir que estas violaciones vuelvan a ocurrir son los elementos necesarios para la construcción de la paz en las sociedades post conflicto.

LAS MUJERES Y LA CULTURA DE LA PAZ

Los fenómenos de la paz y la guerra, como muchos otros fenómenos sociales, afectan de manera distinta a las personas en función de su género. Por ejemplo, la guerra suele ser vista como una actividad masculina, donde los varones dominan tanto entre los combatientes como en el número de muertos en los conflictos armados. Sin embargo, las mujeres están entre la población más vulnerable ante la violencia: están expuestas a dificultades económicas y en acceso a los servicios de salud, a altos riesgos de violación y violencia sexual -con frecuencia usada como herramienta de genocidio o limpieza étnica-, son la mayoría de las personas desplazadas y de las víctimas civiles en los conflictos armados, y también son entre quienes sufren las consecuencias a largo plazo, como la escasez de los alimento o el deterioro de los servicios públicos (Sjoberg, 2016).

Los datos relativos al grado de violencia experimentada por las mujeres y niñas durante los conflictos bélicos son aterradores: “Se calcula que el 70% de las bajas registradas en los conflictos recientes entre quienes no eran combatientes correspondía principalmente a las mujeres y a las niñas. Hasta medio millón de mujeres fueron víctimas de violaciones en Rwanda durante el genocidio de 1994. Aproximadamente, 60,000 fueron violadas en la guerra que tuvo lugar en Croacia y Bosnia y Herzegovina, y se estima que en Sierra Leona se produjeron 64,000 incidentes de violencia sexual contra las mujeres y las niñas relacionados con la guerra entre 1991 y 2001” (Mayanja, 2010).

SABÍAS QUE…

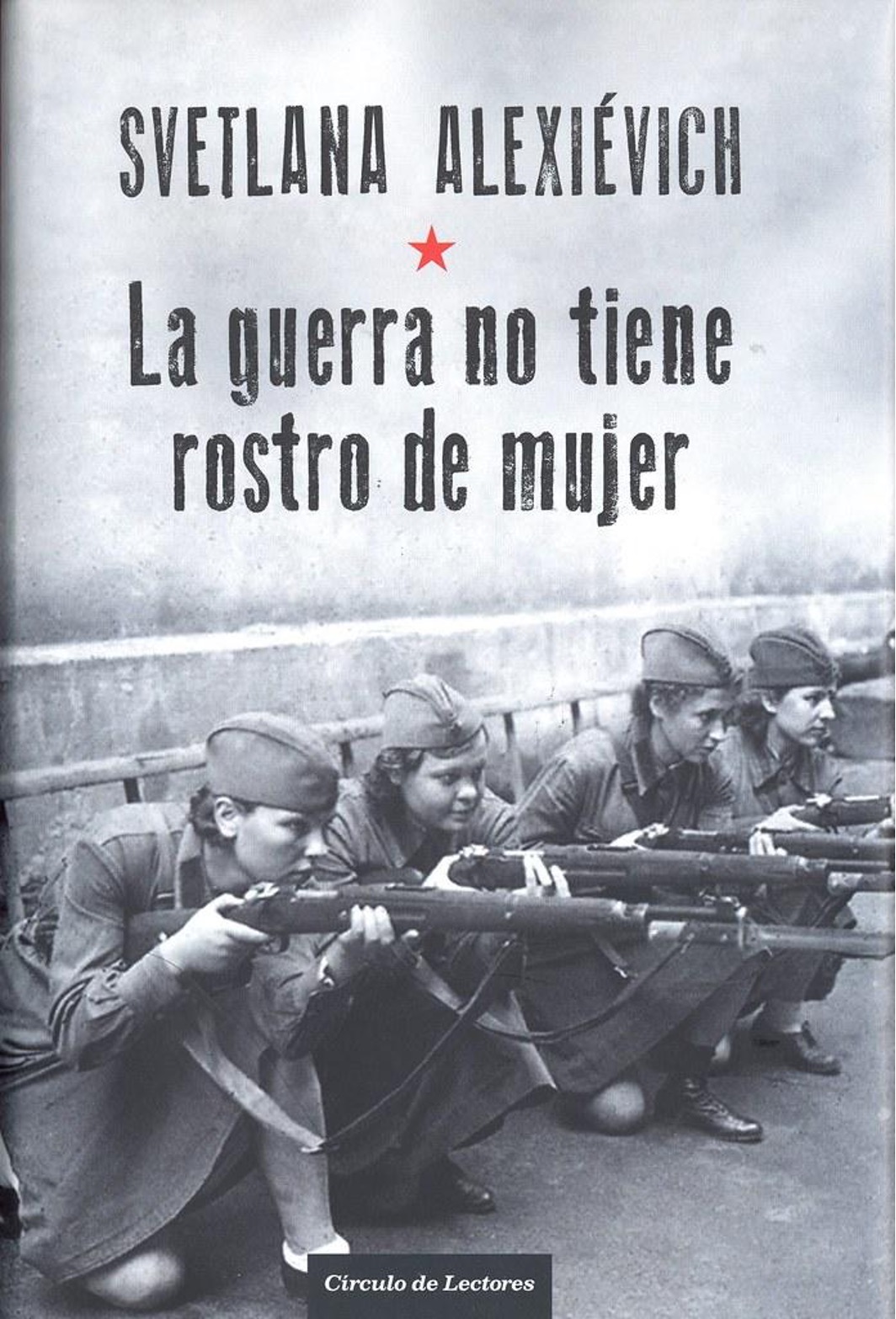

La guerra no tiene rostro de mujer

Este libro es un ensayo documental de la escritora bielorrusa Svetlana Aleksievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. El libro contiene relatos de las mujeres soviéticas que lucharon en la Gran Guerra Patria (la Segunda Guerra Mundial). Puedes conocer estas historias y una visión femenina de la guerra a través del libro y en este video que te acercará a algunos fragmentos:

Fragmentos de ‘La guerra no tiene rostro de mujer’, de Svetlana Alexiévich. El Espectador. 22 de abril de 2016. 3:18’.

LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE MUJER

Las mujeres tienen entonces mucho interés en la creación de contextos de paz y en su mantenimiento. También se considera que una mayor presencia de las mujeres en los puestos de poder y en la vida pública contribuye a que se adopte una política interna y exterior más pacífica y que se reduzcan los riesgos de las violaciones a los derechos humanos. El análisis de la historia de las sociedades contemporáneas aporta evidencia que sostiene que las sociedades con mayores niveles de igualdad de género -en particular las que garantizan la seguridad física de las mujeres y su protección frente a la violencia física y sexual- evitan el involucramiento estatal en los conflictos armados (Hudson et al., 2009).

La posición especialmente vulnerable de las mujeres y niñas durante los conflictos bélicos y la relación entre el género y la paz han puesto en evidencia la necesidad de la participación de las mujeres en las negociaciones de los acuerdos de paz y la reconstrucción post conflictos. Esta necesidad fue reconocida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, a través de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

La Resolución 1325 exhorta a los países a llevar a cabo tres acciones centrales encaminadas a frenar las prácticas de la violencia contra las mujeres y las niñas en los conflictos armados:

1. Incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.

2. Adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia en la guerra, y proporcionarles oportunidades de participar en los procesos de paz como medio para lograr soluciones a largo plazo.

3. Incorporar la perspectiva de género, con la inclusión de las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos.

La Resolución 1325 reconoce también la importancia del activismo, presente y pasado, de las mujeres a favor de la paz, conciliación y prevención de los conflictos. Con frecuencia es su involucramiento el que permite el inicio de las negociaciones por la paz y la articulación de las propuestas de cambios profundos en las relaciones entre las personas, grupos y sociedades. Sus denuncias también son clave para lograr la visibilización de las consecuencias trágicas que los conflictos armados tienen sobre la vida de las personas.

SABÍAS QUE…

Las mujeres luchando por la paz

“¡Quiero recorrer el mundo entero para que sepan lo que está pasando por aquí!”. Con estas palabras la activista afgana, Palwasha Kakar, expresó la misión de su vida: luchar por la paz y la igualdad de género en Afganistán.

Puedes conocer su historia y la historia de muchas otras mujeres de distintos países que lucharon y siguen luchando por la paz de su comunidad y del mundo.

La incorporación de las mujeres en las distintas etapas de la gestión y solución de conflictos es fundamental para el éxito de estos procesos. Esto se debe, por un lado, a que la paz duradera solo se puede lograr si toda la población es escuchada e involucrada en los procesos de negociación, lo que permite hacernos más fuertes y eleva la legitimidad de los procesos de paz. Por otro lado, la incorporación de las necesidades y capacidades de las mujeres de actuar a favor de la paz desde las familias, las comunidades y las organizaciones sociales permite generar cambios sociales más profundos y, por ende, más duraderos (Porter, 2003; Karam, 2001).

EN RESUMEN

- Los conflictos bélicos impactan de manera distinta a las personas en función de su género y tienden a afectar en mayor medida a las mujeres y las niñas.

- La igualdad de género en las sociedades está asociada con la disminución de los conflictos armados y con una mayor estabilidad y duración de la paz.

- La participación de las mujeres en todas las etapas de gestión de las crisis y construcción de la paz es indispensable para lograr que esta sea estable y duradera.

Convivencia pacifica

CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ

CONVIVENCIA PACÍFICA

La convivencia pacífica es un valor clave para poder vivir en sociedad. Se refiere a la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del daño y la reinserción comunitaria. Tiene que ver con la manera en cómo las personas se relacionan entre sí en una comunidad y debe ser guiada por el respeto, la tolerancia y la búsqueda del desarrollo colectivo. Para que una sociedad pueda convivir pacíficamente deben garantizarse el ejercicio de tres principios éticos: la inclusión, la democracia y la cultura de paz. La inclusión supone el reconocimiento de la dignidad de las personas, más allá de su identidad, su cultura, sus valores, su pertenencia a su grupo social y se trata de valorar su presencia y participación como parte fundamental de la comunidad. Sin inclusión social, es decir, sin condiciones para que todas y todos puedan participar en la sociedad, resulta complicado que las personas puedan convivir. De ahí que el respeto a la pluralidad sea parte sustantiva de la convivencia. Para que una comunidad pueda convivir de manera pacífica debe favorecer el reconocimiento de logros, esfuerzos y capacidades, atender el cuidado a las necesidades de otros, promover el trabajo colaborativo, así como el sentido de pertenencia, es decir, que cada individuo sienta satisfacción al sentirse parte integrante de un grupo.

La paz no es solo la ausencia de violencia ni de conflicto, sino una construcción colectiva que supone pensar y conseguir las condiciones básicas para la convivencia pacífica. Esta convivencia se enriquece además con la participación activa de las personas, con su compromiso por vivir una vida de respeto y dignidad y con la corresponsabilidad en el seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común, así como por el manejo eficiente de las diferencias y de los conflictos. La convivencia pacífica no sólo busca prevenir los conflictos y evitar la violencia, sino también que cada una de las personas tengan predisposición para solucionar los problemas que se han hecho presentes, las relaciones interpersonales se restauren, se limen asperezas y, sobre todo, que los daños causados sean reparados.

En este escenario, el hecho de que los liderazgos promuevan la resolución pacífica de las diferencias, encuentren puntos de común y favorezcan el entendimiento resulta clave para la convivencia pacífica, dado que de algún modo los liderazgos inspiran a la ciudadanía y funcionan como pedagogos comunitarios. Por el contrario, si los liderazgos alimentan las diferencias entre las personas o los grupos, polarizan y fomentan actitudes poco tolerantes, la ciudadanía también puede verse en espejo y reproducir esos comportamientos que afectan la convivencia. De ahí la necesidad de contar con una élite política comprometida y leal con la democracia. Un buen ejemplo de un liderazgo inspirador fue el de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien estaba convencido de que para superar el apartheid era necesario que las personas se conocieran, compartieran aficiones y motivaciones y construyeran juntas y juntos un nuevo sistema político. Para conocer más de este estilo de liderazgo y su papel como fuente inspiradora de la convivencia pacífica, te recomendamos que mires la película Invictus.

EN RESUMEN

- La convivencia pacífica es la manera en cómo las personas se relacionan entre sí en una comunidad y debe ser guiada por el respeto, la tolerancia y la búsqueda del desarrollo colectivo.

- La paz es una construcción colectiva que supone pensar y conseguir las condiciones básicas para la convivencia pacífica.

¿CÓMO LIDIAR CON UN CONFLICTO?

Convivir consiste en saber escucharnos unos a otros, aprender a dialogar, aceptar las diferencias y tener la capacidad de reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de manera pacífica y unida. Esta es la mejor manera de lidiar con un conflicto. Conociendo a las y los otros, siendo empáticos con ellas y ellos -es decir, poder ponernos en su situación y entender lo que le ocurre a la otra persona incluso compartiendo sus sentimientos– respetando que no seamos iguales ni que pensemos lo mismo sobre las cosas y entendiendo que ninguna idea o postura de nadie está por encima del otro ni de la ley. Como señaló el Premio Nobel de la Paz de 1962, Linus Pauling, “una persona debería hacer por los demás 20 por ciento más de lo que esperaría que hicieran por uno, para corregir el error subjetivo” (Etzioni, 1962).

Colaborar con otros es una manera de construir colectivamente. En las teorías de la psicología social se suele sostener que las personas ayudamos cuando esperamos ser recompensados y no tenemos costos de hacerlo. Nuestra conducta, valores y metas son modelados y delineados por los patrones de recompensa y castigo que recibimos (Worchel et al., 2003: 280). Y esos modelos se van formando desde la niñez en un montón de sucesos que van ocurriendo en nuestras familias, con nuestros padres y/o hermanos/nas y también condicionados por lo que ocurre en el país que vivimos. Piensa que nuestra tendencia a ayudar puede estar condicionada también por la manera en que nos han recompensado cada vez que hemos ayudado a alguien. Si cuando hemos sido generosos con otros/as nos ha ido mal, nuestra reacción natural sería no querer ayudar.

CASO PARA PENSAR…

Oskar Schindler fue un empresario alemán de origen católico que salvó la vida de aproximadamente mil doscientos judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de utensilios de cocina y munición, ubicadas en Polonia y República Checa. Si bien originalmente se unió a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi (1936) y luego se afilió al Partido Nazi (1939), Schindler adquirió una fábrica de menaje esmaltado en Cracovia, Polonia. Gracias a sus contactos en la Abwehr, pudo proteger a sus trabajadores judíos de la deportación y la muerte en los campos de concentración nazis. Aunque en un principio su motivación fue únicamente económica, después comenzó a emplear a trabajadores judíos que no necesitaba en su fábrica de ollas y sartenes “Amelia”.

Con el paso del tiempo tuvo que sobornar a oficiales nazis con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro con la finalidad de mantener a sus empleados a salvo e incluso llegó a sacrificar sus bienes para salvar a las familias judías que había empleado. Thomas Keneally detalla en su libro sobre Schindler que los motivos originales para ayudar a los judíos eran egoístas y que había buscado beneficiarse del hecho de que estos habían sido despojados de sus derechos y poderes civiles. Sus motivaciones iniciales eran enriquecerse, pero con el paso del tiempo, él cambió su actitud, tras dos arrestos por parte de la policía alemana, de presenciar la aniquilación en el gueto de Varsovia y de ver el trato inhumano y las ejecuciones brutales que las tropas de las SS les daba a los judíos. Su historia se cuenta en la película “La lista de Schindler” (1993).

Por el contrario, si recibimos beneficios desinteresados de haber hecho el bien, si nos tratan con cariño y nos reconocen esa ayuda, se nos va a hacer costumbre ayudar a otros y vamos a querer siempre estar dispuestos a apoyar a otras personas. El hecho de ser reconocidos y recompensados cuando hacemos las cosas bien, será evaluado como positivo por nosotros y nosotras y nos motivará a hacer el bien a los demás.

Dicen los estudios que, si además observamos que alguien que respetamos mucho ayuda a los demás, ese buen ejemplo tiene impacto sobre nuestra manera de relacionarnos con otros/as. De ahí que si observamos la conducta de un modelo, un padre o una madre, un profesor/a o un amigo/a, entonces nosotros trataremos de emularlo (Worchel et al., 2003: 283). Los comportamientos ejemplificadores contribuyen en el desarrollo de estas actitudes. Solemos ayudar más a las personas que nos agradan, que sentimos cerca, a quiénes son nuestros amigos, a quienes forman parte de nuestro grupo racial e ideología e incluso a quienes queremos (Worchel et al., 2003: 285). Solemos ayudar más a quienes nos agradan que a los que no (Goodstadt, 1971) y si bien es cierto que quienes conocemos suelen ser más propensos a ayudarnos, eso no implica que las personas que no conocemos se nieguen a darnos una mano cuando la necesitemos. Nos ayudan los extraños y nosotros también ayudamos a quienes no conocemos y más si creemos que esa persona se lo merece.

SABÍAS QUE…

Las personas tienden a ayudar más a otras cuando;

- las recompensan por la ayuda que dan a otras personas;

- están de buen humor;

- otras personas también ayudan;

- tienen tiempo para ayudar;

- quieren sentirse altruistas;

- las normas lo dictan.

También ayuda mucho si en la sociedad se encuentra extendida la norma de la responsabilidad social, es decir, la idea general de que ayudar a la gente que lo necesita es algo correcto. Las personas por tanto podemos ayudar siguiendo pautas altruistas o egoístas. Actuar de manera altruista, es decir, atendiendo nuestro deseo desinteresado de ayudar, es positivo para la convivencia pacífica. Ser altruista significa querer beneficiar a los demás -sin pensar en nosotros ni en nuestros intereses particulares-. Ayudamos sin esperar nada a cambio. Mientras que cuando ayudamos para recibir recompensas, evitar castigos, sentirnos bien o cumplir con las normas de la sociedad, estamos siendo egoístas. El egoísmo es la tendencia a concentrarnos en nuestra gratificación personal de los actos o actividades que realizamos.

Las investigaciones dan cuenta de que el altruismo y la empatía -que es la que da origen al altruismo- son claves para ayudar a otras personas. Pensamos que una sociedad que educa en estos valores como el altruismo, la empatía, las responsabilidades y la reciprocidad, tiene más probabilidades de generar convivencia pacífica. Pero no siempre actuamos guiados por estos valores y, muchas veces, toleramos la incongruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Es más, muchas veces ayudamos para nuestra propia satisfacción o, incluso, por nuestros intereses egoístas (Ver el ejemplo de Oskar Schindler).

De este modo, resulta más probable que ayudemos a quienes nos agradan, a los que se parecen a nosotros y a los que tienen una necesidad que percibimos como más legítima (Worchel et al., 203: 298). Las situaciones que conducen a ayudar se incrementan cuando: 1) hemos recibido recompensas por ayudas previas y entonces solemos estar más proclives a ayudar a otros (situaciones de recompensa); 2) estamos de buen humor (lo que hace que quienes gozan de ese buen humor tienden a ayudar más que quienes no lo están); 3) observamos que alguien más ayuda (también denominado como situación de modelado, que supone que la probabilidad de prestar ayuda aumenta si hay un modelo -una persona que admiramos- llevando a cabo una conducta de ayuda; 4) no estamos preocupados por otras cosas ni apresurados; 5) nos atribuimos una motivación altruista (siendo que aquel que se considera altruista tiene más probabilidad de llevar a cabo conductas de ayuda, que otras personas que no se reconocen como tales) y 6) las normas, que nos conducen a ayudar (ya sea siguiendo la norma de responsabilidad social y la norma de reciprocidad, a partir de la cual -según esta última- tendemos a ayudar a quienes nos ayudan y no dañamos a los que no nos dañan).

Recuerda que las personas no siempre recibimos la ayuda de manera positiva. En este sentido, deberíamos ser muy cuidadosos. Debemos intentar buscar las mejores condiciones para ayudar a los demás, con la idea de que la persona que recibe la ayuda no se sienta humillada, ni perciba que esa ayuda es injusta o incluso pueda llegar a pensar que lo estás ayudando porque crees que es incompetente. Las personas tienden a estar más dispuestas a recibir ayuda cuando tienen su autoestima baja mientras que quienes tienen una sensación firme de autoeficacia y competencia se resienten más por la ayuda. El modo en que el receptor reacciona a la ayuda tiene que ver entonces con su nivel de autoestima (Nadler y Fischer, 1986) y, en ese sentido, cuando la ayuda es percibida como apoyo, interés y preocupación, las personas reaccionan de manera positiva a la misma e incrementan sus sentimientos de autovaloración y aprecio por quien ayuda.

Después de esta lectura seguro que estás pensando: ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Por qué dejarlo para mañana si hoy puedo marcar la diferencia? Las comunidades se construyen de manera cotidiana y, además, ya sabes, todo lo que uno da siempre regresa. Y si ayudas a las y los demás, de manera desinteresada y altruista, lo más probable es que otras personas te ayuden a ti cuando menos lo esperas.

EN RESUMEN

- Para lidiar con los conflictos sociales -inevitables- es necesario tener empatía con otras personas y respetar las normas de responsabilidad social.

- La sociedad debe mantener los valores del altruismo, la empatía, las responsabilidades y la reciprocidad para generar convivencia pacífica.

- Ayudar es parte de la construcción de la convivencia cotidiana. Solemos ayudar más cuando hemos recibido recompensas por ayudas previas, estamos de buen humor, observamos que alguien más ayuda, no estamos preocupados por otras cosas ni apresurados, nos atribuimos una motivación altruista (siendo que aquel que se considera altruista tiene más probabilidad de llevar a cabo conductas de ayuda, que otras personas que no se reconocen como tales) y seguimos lo que nos dicen las normas.

¿CÓMO CONVIVIR PACÍFICAMENTE A PESAR DE QUE EXISTAN CONFLICTOS?

¿Cómo se logra que una sociedad viva de manera pacífica? ¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer para poder relacionarte con otras personas de tu comunidad sin generar conflictos ni enfrentamientos? La convivencia pacífica es todo un reto, más en sociedades donde las personas no han conseguido aún satisfacer sus condiciones básicas de subsistencia; tienen miedo a expresar lo que sienten o no han conseguido su bienestar personal. De ahí que muchas sociedades tengan serias dificultades para desarrollar su máximo potencial por medio de la interdependencia de unos con otros. La convivencia se puede entender como una gran red de relaciones, en la que todo lo que le ocurre a una de sus partes, afecta a las y los demás, por lo que se deben fomentar las acciones positivas para obtener beneficios colectivos.

La búsqueda de la convivencia pacífica es como un antídoto frente al conflicto. Esto se puede lograr por medio de ciertos valores y actitudes como el respeto, la afabilidad y la inteligencia y, por supuesto, a través del desarrollo del capital social (Putnam, 2011), es decir, ese conjunto de normas sociales de reciprocidad y confianza y de redes y conexiones formales e informales existentes entre los individuos, que ofrecen a las personas algunas ventajas, beneficios y oportunidades a partir de sus relaciones sociales: amigos, familia, pertenencia a organizaciones, entre otras. Una sociedad que cuenta con un alto nivel de capital social consigue no sólo mayor bienestar colectivo e individual sino además cohesión social y oportunidades para la convivencia pacífica.

SABÍAS QUE…

¿Cómo discutir con extraños?

En la primavera de 2019, más de 17.000 europeos de 33 países se inscribieron para mantener una discusión política con un completo desconocido. Formaban parte de “Europe Talks”, un proyecto que organiza conversaciones individuales entre personas que no están de acuerdo. El redactor Jochen Wegner nos cuenta lo que ocurrió cuando la gente se reunió para hablar y muestra cómo las discusiones cara a cara pueden hacer que un mundo dividido se replantee.

Jochen Wegner, TEDSummit, Julio de 2019, 13:37’.

¿CÓMO DISCUTIR CON EXTRAÑOS?

Esta es una tarea personal pero también colectiva. Algunas de las acciones que el gobierno y la sociedad deben trabajar juntos se enfocan en la educación, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente: “Debe tener como objeto fortalecer la personalidad humana y fomentar el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, favoreciendo la comprensión, la amistad y la tolerancia, no sólo entre las naciones, sino también entre los grupos étnicos y religiosos; esto promoverá el mantenimiento de la paz”.

La convivencia pacífica requiere de una educación centrada en valores, saberes, habilidades y conocimientos para garantizar que las personas puedan ser guardianes de esa convivencia. La socialización y la integración en la comunidad desde pequeños distinguen a los que ayudan de los que no ayudan. Las estrategias educativas claves para una educación en valores colaborativos, altruistas y de ayuda exigen desarrollar determinadas actitudes, habilidades y competencias basados en:

- Autoconocimiento, autorreconocimiento y autocrítica.

- Conocer, reconocer y aceptar a las personas que nos rodean.

- Valorar positivamente la diversidad.

- Sentimiento de pertenencia al grupo: la familia, el colegio, la clase y otros grupos.

SABÍAS QUE…

“¿Cómo vivir en paz después de un conflicto?”

Uno de los más dramáticos enfrentamientos que ha vivido Centroamérica se ha dado en la larga guerra civil que vivió El Salvador entre 1979 y 1992, que además partió a la sociedad, a las comunidades y a las familias. ¿Cómo es posible la reconciliación después de que se den conflictos tan violentos? ¿Qué se necesita para lograr una paz duradera?

La Dra. Lorena Umaña comparte con ustedes sus reflexiones sobre la reconstrucción de la convivencia pacífica en El Salvador.

Dra. Lorena Umaña Reyes, Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, . Disponible en:

“¿CÓMO VIVIR EN PAZ DESPUÉS DE UN CONFLICTO?”

La convivencia pacífica también requiere de instituciones democráticas fuertes. La democracia (como ya vimos en el Módulo 1) nos permite tomar decisiones, procesar las diferencias y resolver los conflictos de manera pacífica. Sin instituciones democráticas capaces de atender las demandas de la ciudadanía y de procesar el modo en que los diversos actores políticos pujan por sus intereses, resulta muy difícil vivir en paz.

EN RESUMEN

- La convivencia pacífica requiere de ciertos valores y actitudes, como: el respeto, la afabilidad y la inteligencia.

- Las instituciones democráticas nos permiten procesar los conflictos sin recurrir a la violencia y, por ello, son indispensables para lograr una convivencia pacífica en nuestras sociedades.

Convivencia Pacífica y Cultura de la Paz – ¿Qué es un conflicto?

CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ

¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

COMENZAMOS PENSANDO EN LA CULTURA DE LA PAZ Y EN LA CONVIVENCIA CON VARIAS PREGUNTAS…

¿Qué es un conflicto? Estamos, nuevamente, frente a un concepto que empleamos cotidianamente, pero que no necesariamente sabemos con claridad qué significa ni tampoco estamos todos de acuerdo cuando nos referimos a él. Nuestras experiencias cotidianas son muy importantes y entender cómo surge y qué significa la existencia de un conflicto resulta clave para saber cómo procesarlos y cómo resolverlos de manera pacífica. Es muy normal que las personas pensemos de manera diferente, por lo que saber identificar nuestras ideas, defenderlas y luchar por ellas es parte de la naturaleza humana. Saber defender esas ideas con argumentos y datos es muy importante y también lo es saber respetar a quienes no piensan como nosotras y nosotros. Además, aprender a convivir de manera pacífica con las y los demás -aún cuando no pensemos igual- es parte sustantiva de la vida democrática. No se trata de que dejemos de ser quienes somos o de que abandonemos nuestras creencias e ideas sino de saber respetar al otro a partir de lo que son sus diferencias.

La existencia o el surgimiento de los conflictos en una comunidad o sociedad es natural e inevitable. Dahrendorf (1971: 239) solía sostener que en todas las sociedades se “producen constantemente en sí mismas antagonismos que no brotan casualmente ni pueden ser arbitrariamente eliminados”. Estas son las causas del conflicto. Toda sociedad tiene dentro de sí divisiones, tensiones, desequilibrios que llevan a las personas a enfrentarse entre sí. De acuerdo con Coser, un pionero de los estudios de los conflictos sociales, el conflicto puede ser entendido como la lucha por los valores y por el estatus, la identidad, el poder y los recursos que suelen ser escasos. En otras palabras, podríamos decir que un conflicto se produce cuando dos o más personas se oponen en la interacción social y cada una de ellas pretende alcanzar objetivos incompatibles y, al mismo tiempo, impedir que la otra consiga los suyos. En este sentido, todo conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos por el acceso a recursos escasos y su distribución (Pasquino, 1991: 298). De ahí que todo conflicto supone enfrentamiento por alguna cosa, idea o recurso e implica que al menos dos personas o grupos tienen visiones diferentes sobre una cuestión. En ese sentido, un conflicto se ve como una relación social en la que la acción se orienta de manera intencionada a llevar a cabo la voluntad propia de una persona o un grupo, a pesar de la resistencia de los demás. El conflicto, de todos modos, no es la única forma de interacción social, ya que también existe la cooperación, entendida como esa interacción social que supone que los actores políticos colaboren entre ellos (Pasquino, 1991: 298).

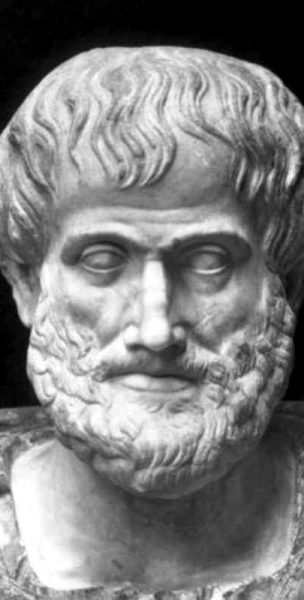

Los conflictos son parte inevitable y natural de la vida social, pues el individuo en cuanto hombre social está inmerso en múltiples relaciones (zôon politikón), que condiciona a sus semejantes y, al mismo tiempo, se ve condicionado por los demás. En términos de Aristóteles, el individuo se realiza en su comunidad política (en lo que se ha denominado como polis o ciudad-Estado) y hallará la felicidad completa en el marco de esa comunidad. Esa es la esencia de la vida política. Precisamente, una manera de entender cómo son esas relaciones del individuo en su comunidad tiene que ver con el modo en que la sociedad resuelve los conflictos, toma decisiones e integra a sus miembros. Y, por supuesto, también tiene que ver con cómo los individuos procesan esos conflictos y buscan -o no- resolverlos de manera pacífica.

Las hostilidades surgen entonces cuando las personas o los grupos compiten por cosas: empleos, ideas, prestigio, poder, recursos. Cuando los intereses chocan, nacen los problemas (Myers, 2005: 528). Las y los ciudadanos se enfrentan a diferentes tipos de conflictos, que proceden al menos de cuatro fuentes: la lucha por el poder, por los recursos, por la defensa de determinadas características sociodemográficas y/o culturales, por las ideas y/o los valores (Sodaro, 2006: 6). Es más, muchos conflictos se originan en diferentes maneras de entender los problemas y en el modo en que las personas valoran las posibles vías y/o estrategias para resolver esos problemas. Las fuentes del conflicto pueden entonces organizarse en diferentes dimensiones:

a) La lucha por el poder, que supone la capacidad de hacer que el otro acate las decisiones que le son sugeridas como válidas en un escenario de libertad de elección. En la mayor parte de las democracias, el modo predominante de ejercer el poder político es la influencia mientras que en otros contextos, donde no se respetan las libertades como pueden ser en las dictaduras, suele prevalecer la dominación. Al margen del tipo de sistema político en el que se den esas relaciones de poder, la política siempre implica un conflicto sobre quién tiene el poder o quién controla el Estado. Entonces, se trata de identificar de dónde procede la legitimidad de aquel que detenta ese poder y de quién emanan las decisiones.

b) Lucha por los recursos, ya sean naturales como la tierra, el agua, el petróleo, la comida o, de otro tipo, como los económicos o culturales es otra fuente de conflicto. La distribución de esos recursos no siempre es igualitaria y ese acceso diferenciado supone relaciones asimétricas entre los diferentes individuos.

c) Características sociodemográficas, étnicas y culturales del país o de regiones de la misma son otra fuente de conflictos. Muchas veces son las que dan sustento a las identidades (de clase, étnicas, religiosas, de género o generacionales) e incluso que sean esas identidades las que condicionen el comportamiento político. En ocasiones, grupos con diferentes identidades derivadas de sus características entran en competencia entre sí. Cuando las autoridades toman partido entre los grupos enfrentados, o los propios grupos se organizan para acceder a las instituciones del Estado, estos conflictos se politizan.

d) Ideas y valores que diferencian la manera en que las personas perciben y entienden lo que ocurre. Las ideologías son conjuntos “coherentes de ideas y orientaciones que definen cómo debe ser la relación entre el Estado y la sociedad, además de establecer los principales objetivos que la comunidad debe perseguir mediante la acción política” (Sodaro, 2006: 14). La defensa de una serie de valores puede producir conflictos importantes, fundamentalmente, cuando se convierten en tensiones que enfrentan a la sociedad.

Las razones detrás de los conflictos que surgen en nuestra sociedad pueden ser muy profundas, pues las causas que acabamos de señalar -poder, recursos, prestigio, valores, ideas, características sociodemográficas, étnicas y culturales- suelen ser muy importantes para las personas. En ocasiones, incluso, pueden no tener una solución sencilla ni satisfactoria para todas las partes, por ejemplo, cuando dos naciones reclaman para sí el mismo territorio. ¿Cómo saber quién tiene la razón o el “mejor derecho” para habitarlas? ¿Cómo una parte puede renunciar a este valor y recurso tan preciado como el territorio, indispensable para la existencia y desarrollo de una comunidad política?

SABÍAS QUE…

Una sociedad polarizada

En este video, la psicóloga social Dannagal G. Young analiza el vínculo entre nuestra psicología y la política, mostrando cómo los tipos de personalidad se dividen en gran medida entre las personas que priorizan la apertura y la flexibilidad (liberales) y las que prefieren el orden y la certeza (conservadores). Descubre por qué ambos conjuntos de rasgos son cruciales para cualquier sociedad, y cómo nuestras diferencias están siendo peligrosamente explotadas para dividirnos.

Dannagal G. Young, TED2020, Mayo de 2020, 8:55’.

UNA SOCIEDAD POLARIZADA